|

|

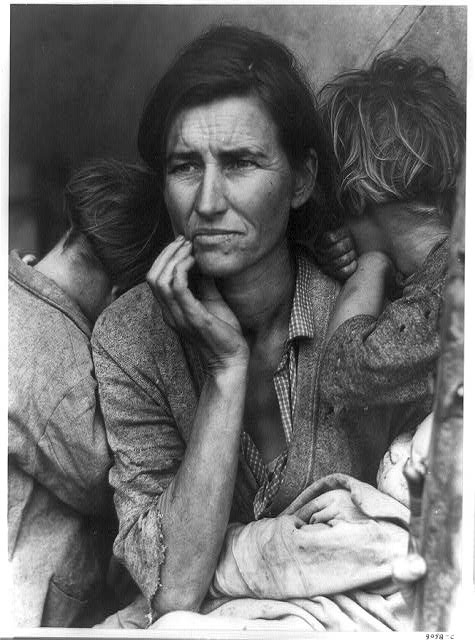

Эссе Рудольфа Арнхейма "О природе фотографии", из книги "Новые очерки по психологии искусства"Воспроизводится эссе знаменитого психолога и теоретика искусства Рудольфа Арнхейма. Текст был впервые опубликован в «Critical inquiry», сентябрь 1974. Когда теоретик, придерживающийся одинаковых со мной убеждений, приступает к изучению фотографии, его больше интересуют характерные особенности фотографии как средства выражения, нежели конкретная работа какого-либо мастера. Он хочет узнать, какие человеческие запросы обслуживает данный тип образного представления и какие свойства позволяют фотографии решить свою задачу. Для своих целей исследователь рассматривает данное средство как находящееся в режиме наибольшего благоприятствования. То, что фотография обещает, волнует его куда больше, чем регистрация всех ее реальных достижений, что, в свою очередь, заставляет его быть оптимистичным и терпимым, как в ситуации с детьми, получающими кредит в счет своего будущего. Анализ этой стороны искусства требует совершенно иного темперамента, чем изучение того, как им пользуются люди. Учитывая плачевное состояние нашей цивилизации, последнее занятие часто оставляет гнетущее впечатление. С негодованием и неодобрением подходя к той или иной фотопродукции, критик имеет дело непосредственно с фактами и событиями сегодняшнего дня, в то время как ученые-аналитики, вроде меня, весьма далеки от всех этих событий и фактов. День за днем искусствовед-аналитик внимательно просматривает гору печатной продукции в надежде найти в ней хоть какую-нибудь зацепку, ведущую к познанию истинной природы фотографии, или в надежде отыскать в каком-нибудь заурядном примере редкое и одновременно яркое проявление одной из блестящих способностей фотографии. Не будучи критиком, он видит в фотографии стандартное производство, а не индивидуальное творчество, кроме того, он зачастую выглядит старомодным в своем отношении к ультрасовременным многообещающим мастерам. Не исключено, что фотограф-практик даже слегка симпатизирует такой отчужденности, ибо, как мне кажется, он тоже, хотя, разумеется, в другом смысле, занимает в своем творчестве отстраненную позицию. Все сказанное здесь мною о фотографии как изобразительном средстве, связанном с нормами и отдельными актами практической деятельности, может показаться читателю странным. Между тем профессионалы — сотрудники журналов и газет, сотни людей с фотокамерой в руках — вторгаются в сферу личного и конфиденциального, и при этом даже у тех из них, кто в максимальной степени склонен к фантазии, нет иного выхода, как подойти вплотную с фотокамерой к тому месту, которое придаст всем его фантазиям определенную форму. Между тем именно такое интимное сближение с предметом неизбежно ведет к отстранению, о котором здесь еще пойдет речь.  Above we show a moving photo of Group of Sioux Indians "Spotted Tail" (photo c. 1875) Standing: Joe Merrivale; Young Spotted Tail; Antoine Janis; Seated: Touch-the-Clouds; Little Big Man; Black Cool; last two are rapoves[?] indentified by George E. Hyde 4229 Dangler[?] St. Omaha, Nebraska. В былые времена, когда художник ставил где-то в углу свой мольберт, чтобы нарисовать картину рыночной площади, на него смотрели, как на чужака с любопытством, страхом и, быть может, удивлением. Ведь посторонний мог только созерцать объект, но не манипулировать с ним. За исключением тех ситуаций, когда художник буквально, т. е. физически, стоял у кого-то на пути, он никак не смешивался с окружающей его жизнью. У людей не возникало ощущения, что за ними подсматривают или следят, если, конечно, они в тот момент случайно не оказывались на скамейке перед художником; ведь всем было очевидно, что художника интересуют не актуальные события, а нечто совсем другое. Только сиюминутное является личным, а художник непосредственно наблюдал за тем, что в данный момент не было, потому что это было там всегда. Живопись никогда никого не разоблачала. Другого рода социальный код защищал обоих действующих лиц в студии фотографа. Позирующий, подавив на время свою непринужденность и придав лицу и фигуре наилучшее выражение, как бы приглашал внимательно всмотреться в него. В беседе не было никакой необходимости, пропадала прелесть общения, и Я получало все необходимые санкции, чтобы внимательное разглядывать и изучать Его, как будто это было Оно. То же самое можно сказать и о фотографии на начальном этапе ее развития. Аппаратура была тогда чересчур громоздкой, что не позволяло фотографировать ни о чем не подозревавших людей, а время экспозиции было достаточно большим, чтобы стереть с лица или жеста случайные черты, связанные с данным актуальным моментом. Отсюда то завидное ощущение неизбывного и вечного, идущее от старых фотографий. Появилось что-то вроде символического чувства трансцендентной мудрости, когда все мгновенное движение исчезло с металлических фотопластинок. Позже, когда в результате развития техники мгновенной выдержки фотография обрела новые стилистические возможности, она стала ставить перед собой цели и задачи, доселе неизвестные истории визуальных искусств. Каковы бы ни были направления и цели искусства, его задачей всегда было отображение устойчивых признаков и особенностей вещей и действий. Даже когда художник на полотне передает движение, он передает именно постоянство его природы. Все это справедливо и по отношению к живописи девятнадцатого века, хотя обычно мы говорим, что импрессионисты в своем творчестве проявляли интерес к мгновенным движениям и ситуациям. Если взглянуть на их картины повнимательнее, то понимаешь, что современники первых поколений фотографов не пытались остановить движение, но они также не пытались заменить изображение ситуаций, для которых характерны какие-то постоянные моменты, на изображения быстро проходящих, сиюминутных эпизодов.  Эдгар Дега. Голубые танцовщицы. Музей им. Пушкина, Москва Скорее можно утверждать, что импрессионисты к всегда занимавшему традиционных художников отражению фундаментальных свойств человеческой души и тела, таких, как мысль и печаль, забота и любовь, отдых и нападение, добавили внешние жесты повседневного поведения и открыли в них новые значения. Они заменили устойчивые положения тел на более случайные позы сутулости, потягивания и зевоты, сменили устойчивое равномерное освещение сцены на мерцающее. Если, однако, сравнить изображение всех этих купальщиц, девушек-мастериц или бульварных девиц, всех этих прокуренных сортировочных станций и беспорядочно движущихся по улицам толп народа с моментальными фотоснимками, то можно увидеть, что по большей части даже эти «моментальные» позы крайне далеки от тех, что фиксируются в неполные доли секунды, извлеченной из контекста времени. Говоря на языке времени, танцовщица на картине Дега, застегивающая бретельку платья, также сдержанна и спокойна и так же отрешенно отдыхает, как и расстегивающая туфлю крылатая богиня победы в изображении на мраморном барельефе древних Афин. Мобильность фотокамеры позволяет фотографии бесцеремонно вторгаться в мир, нарушая в нем покой и равновесие подобно тому, как в физике света единственный фотон на атомном уровне приводит в беспорядок все те факты, о которых сообщается. Фотограф, как охотник, гордится тем, что ему удается поймать стихийность жизни, не оставляя в ней следов своего присутствия. Репортеры приходят в восторг, когда им удается записать на кассете незамаскированную усталость и смущение в голосе или на лице общественного деятеля, а руководства по фотографии постоянно предупреждают любителей, чтобы те опасались застывших поз вытянувшихся в одну линию перед фотокамерой членов семьи на фоне какого-нибудь примечательного здания. Животные и дети, прототипы неконтролируемого поведения, — это любимые герои фотографии. Однако необходимая при этом осторожность и изобретательность бросают яркий свет на коренную проблему фотографии: фотограф неизбежно оказывается частью изображаемой им ситуации. Чтобы удержать его вне такой ситуации, поистине нужно вмешательство силы, и чем более умело фотограф прячется и чем неожиданнее нападает на свою «жертву», тем более острой будет казаться социальная проблема, которую он хочет передать на фотографии. Именно в этом плане следует думать о том неотразимом влечении и притягательности, какое испытывает к фотографии, кино и видеофильмам сегодняшняя молодежь. Я не буду пытаться объяснить здесь все аспекты такого влечения. Предубежденно настроенный к фотографии автор мог бы остановиться на соблазнительной возможности, которую предоставляет фотография тем, кто хочет создать мало-мальски приемлемые снимки — без предварительной подготовки, не тратя на это особых усилий и не имея к тому никакого призвания. Более важно, однако, отметить, что выбирая фотокамеру, молодежь иногда демонстрирует этим свое пренебрежение к форме. Отчетливо выраженная форма является важной отличительной чертой традиционного искусства. Многие считают, что она обслуживает систему, психологически мешает грубой игре грез и страстей, принося с собой несправедливость, жестокость, политическое и социальное отчуждение.  Dorothea Lange, "Migrant Mother". 1936 Очевидно, что такое обвинение, брошенное форме, несправедливо и является заблуждением. Отнюдь не выхолащивая визуальные сообщения, форма — единственное, что делает их доступными разуму. Достаточно лишь взглянуть на работу выдающегося мастера в области социальной фотографии, такого, как Доротея Ланг, чтобы по достоинству оценить убедительное красноречие формы. И наоборот, современная видеопродукция, такая, как записи интервью, дискуссий и других событий, не уделяющая достаточно внимания изображению, свету и движению камеры, доказывает, что серые, неопределенные и ни к чему не обязывающие образы лишь подрывают коммуникацию. Без формы обойтись нельзя. Однако имеется еще один источник исходящего от фотографий очарования, и порожден он неоднозначным отношением фотографа к фиксируемым событиям. В других видах искусств эта проблема возникает лишь как побочный продукт. Следует ли поэту писать революционные гимны у себя дома или художник должен идти для этого на баррикады? В фотографии такого «географического» конфликта нет и быть не может: фотограф всегда должен быть там, где происходит действие. Разумеется, чтобы в какой-то мере ограничить наблюдение и съемку местом, где происходят сражения, разрушения или трагедии, требуется не меньше мужества, чем для самого проведения съемок в таких ситуациях, однако во время съемок жизнь и смерть трансформируются в зрелище, на которое смотришь отстранено. Это как раз и есть то, что я хотел сказать раньше: отстранение художника от объекта становится гораздо большей проблемой для фотографии, чем для других искусств, именно по той причине, что фотограф вынужден занимать отстраненную позицию в ситуациях, где необходимо проявить человеческую солидарность. Верю, что созданные фотографии могут служить эффективным инструментом к вовлечению людей в активную деятельность, но в то же время фотография как занятие дает возможность человеку, находящемуся в гуще событий, делать свое дело, не принимая в этих событиях никакого участия. Фотография преодолевает телесную отчужденность, но она не должна отказываться от моментального отстранения. В сумерках таких неоднозначных ситуаций можно легко обмануться. До сих пор речь шла о двух этапах в развитии фотографии: о раннем периоде, когда образ, так сказать, перешел границы кратковременного присутствия изображаемых объектов из-за большой длительности экспозиции и громоздкости фотоснаряжения, и о втором, более позднем периоде, во время которого широко эксплуатировалась возможность поймать движение в какие-то доли секунды. Как я уже отмечал, в задачу моментальной фотографии входило сохранить спонтанность и непроизвольность действия и одновременно избежать каких бы то ни было улик, указывающих на то, что фотограф оказывал определенное влияние на запечатлеваемый объект. Характерно, однако, что в наше время вновь возник интерес к фотографии, напрямую связанный с неестественностью производимых съемок и сознательным использованием ее для символической передачи образов и сюжетов эпохи, которая давно уже вышла из невинного возраста. В таком стилистическом направлении можно выделить два момента: появление сюрреалистических призраков и откровенный взгляд на фотографию как на обнажение. По самой своей природе сюрреалистическая живопись основывалась на зрительных иллюзиях, создаваемых реальным окружением. Теперь у живописи в лице фотографии появился очень сильный соперник, поскольку фотограф, хотя ему с помощью аппарата нелегко достичь ощущения реальности снимаемых объектов, достигает эффекта достоверности, недоступного живописи с момента ее рождения. Ныне модная фотография, видимо, начала свой путь с того, что погрузилась внутрь обстановки, будь то гостиничный комплекс с выходом на Ривьеру или Испанская лестница в Риме, и создала гротескно стилизованную модель человека с умышленно угловатой позой, тело которого было превращено в скелет, а лицо низведено до маски. Хотя в течение какого-то времени подобные призраки поражали публику, они выглядели слишком искусственными, чтобы вызвать подлинное ощущение чего-то сверхъестественного. Они более походили на умышленные проказы фотографа, нежели на существа из реального мира. В то же время только в качестве продуктов действительности призраки способны кого-либо очаровывать. Куда более сильный сюрреалистический трепет вызвала недавняя практика фотографирования обнаженных фигур в лесу, в жилой комнате или в покинутом всеми коттедже. Тут было несомненно подлинное человеческое тело, однако пока обнаженные фигуры представили лишь как плод воображения художников, реальность эпизода воспринималась как сон — возможно, приятный, но вместе с тем пугающий, поскольку, как галлюцинация, он поражал разум.  Diane Arbus. A Husband and Wife in the Woods at a Nudist Camp, N.J., 1963 Еще один относительно недавно проанализированный путь использования свойства искусственности фотографии как художественного средства мы находим, обращаясь к репортажу. Особенно впечатляюще выглядят здесь странные фотодокументы, созданные Дианой Арбус. Ее камера не выхватывает тех, кто, не видя фотографа и не зная, что тот находится рядом, ведет себя раскованно. Напротив, люди на фотографиях Арбус, видимо, осознают присутствие фотографа и ведут себя нарочито приветливо или церемонно, наблюдая за ним с подозрительным вниманием. Возникает чувство, будто нам показывают мужчину и женщину, вкусивших плод с древа познания. «И открылись глаза у них обоих, — говорит Книга Бытия, — и узнали они, что наги». Здесь человек находится под наблюдением и нуждается в другом лице, связанном с его образом, который только потому, что на него смотрят, подвергается опасности или рассчитывает на большое вознаграждение. Все эти приложения фотографии в конечном счете стали возможны благодаря ее основной особенности: физические объекты сами создают свои образы с помощью оптического и химического действия света. Этот факт был известен и прежде, но интерпретировался по-разному разными авторами. Я размышлял над ним в связи с занятиями психологией и эстетикой кино, о чем писал в книге, опубликованной впервые в 1932 году. В этой давно написанной работе я попытался опровергнуть брошенные фотографии обвинения в том, что она лишь механически копирует природу и больше ни на что не способна. Мой подход к фотографии явился реакцией на такое узкое ее понимание, получившее широкое распространение, по-видимому, с Бодлера, который в своем известном высказывании 1859 года дал оценку фотографии как подлинной документации различных взглядов и научных фактов. Между тем Бодлер также заявил, что это акт жаждущего отмщения Бога, который послал на землю Даггера как своего мессию, удовлетворив просьбу вульгарной толпы, жаждущей искусства как точного воспроизведения натуры. Во времена Бодлера механическое фотографирование было вдвойне подозрительным, поскольку представляло собой попытку промышленности заменить ручную работу художника массовым производством дешевых картинок. Критические голоса, хотя и менее красноречивые, были все же достаточно влиятельными, когда я присоединился к их хору, выступив в роли апологета кино. Моей стратегической задачей тогда было описать различия между теми образами, которые возникают, когда мы смотрим на физический мир, и теми образами, которые воспринимаются с экрана во время фильма. Именно эти различия определяют эстетическое воспроизведение мира. В каком-то смысле такой подход был негативным, так как защищал новое искусство, опираясь на старые, традиционные критерии. Так, несмотря на механическую природу фотографии, художнику указывалась область интерпретации, очень похожая на ту, что предлагалась живописцам и скульпторам. И лишь в качестве побочного продукта я интересовался в то время достоинствами фотографии, которые та унаследовала как раз от механистических особенностей своих образов. Но даже при всем при этом мое выступление было тогда необходимым и, возможно, стоит о нем здесь вспомнить, по крайней мере, если судить по одному из наиболее известных и вместе с тем одному из самых запутывающих, сбивающих с толку высказываний последних лет, которое содержится в работе Ролана Барта. Барт называет фотографию совершенной и абсолютно точной аналогией физического объекта, полученной не путем его трансформации, а путем редукции. Если это утверждение вообще имеет хоть какой-то смысл, оно, видимо, означает следующее: фотографическое изображение представляет собой не что иное, как точную копию объекта, и всякое его усовершенствование или интерпретация вторичны. Я же считаю, что следует настаивать на том, что образ не может передавать сообщение, если не приобретет форму на самом раннем этапе.  Gebruder Haeckel. Berlin, Potsdamer Platz. 1907 Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive) Очевидно, что мы смотрим на фотосюжеты не как на придуманные человеком картины, а как на копии предметов или действий, которые существовали и имели место где-то в пространстве и во времени. Убежденность, что картины порождены фотокамерой, а не выписаны рукой человека, оказывает сильное воздействие на то, как мы их рассматриваем и как ими пользуемся. Этот момент особо подчеркивал французский кинокритик Андрэ Базен. Как он писал в 1945 году, фотография обладает тем преимуществом, что «впервые на пути от объекта-оригинала к его репродукции встал неживой инструмент… Фотография действует на нас, как явление природы, как цветок или снежинка, чей плод или земное происхождение — неотделимая часть ее красоты». Рассматривая в музее картину с изображением сцены в фламандской таверне, мы обращаем внимание на то, какие объекты художник ввел и чем занимаются персонажи его картины. И только косвенно мы используем эту картину как документальное свидетельство, говорящее, какая жизнь была в семнадцатом веке. Абсолютно иное отношение у нас к фотографии, ну, скажем, буфетной стойки. Где это было снято? — хотим мы знать. Слово «caliente», которое мы находим в меню на заднем плане фотографии, указывает на Испанию, однако пузатый полицейский у дверей, булочки с горячими сосисками и апельсиновый сок убеждают нас, что все это происходит в США. С радостным любопытством туристы изучают место действия на фотографии. Перчатку возле корзины для бумаг обронил, должно быть, клиент; во всяком случае, это не композиционный прием фотографа. На фотографиях нет места хитроумным штучкам. Характерно также совершенно иное отношение ко времени. Вопрос «когда это было нарисовано?» означает прежде всего, что спрашивающий хочет узнать, на какой ступени творческого развития находился художник в то время, когда рисовал данную картину. Вопрос «когда это было снято?» обычно указывает, что нас интересует, в каком месте находился субъект в тот период и какое это было время, т. е. историческое место события. Иными словами, это фото Чикаго перед большим пожаром или так выглядел город после 1871 года? Рассматривая фотографию как документальное свидетельство эпохи, мы обычно задаем три вопроса: Это подлинник? Это точная копия? Это истинный снимок? Аутентичность, подтвержденная рядом признаков и практическим использованием изображения, означает, что последнее не испорчено и не искажено. Грабитель в маске, выходящий из дверей банка, — это не актер; облака не отпечатаны с другого негатива; лев не позирует перед нарисованным оазисом. Другое дело точность изображения: она предполагает уверенность, что изображение полностью соответствует снятому фотоаппаратом эпизоду. Наконец, истинность не связана с изображением как высказыванием о том, какие события происходили перед аппаратом, эпизод на снимке рассматривается как высказывание о фактах, которые, по предположению, делает фотография. Мы спрашиваем, насколько достоверно изображение передает снимаемый фрагмент действительности. Фотография может быть подлинной, но не истинной, истинной, но не аутентичной. Когда в пьесе Жана Жене «Балкон» фотограф королевы посылает арестованному революционеру пачку сигарет и платит деньги офицеру полиции, чтобы тот застрелил бунтаря, то картина с изображением человека, убитого в тот момент, когда он пытался бежать, не является аутентичной, хотя, видимо, точно передает, что хочет, и совсем не обязательно является ложной. «Чудовищно!» — восклицает королева. «Таковы порядки. Ваше величество», — отвечает ей фотограф. Разумеется, когда речь идет об истине, проблема перестает быть сугубо фотографической. Можно понять, почему Базен считал, что сущность фотографии раскрывается «не в достигнутом результате, а в способе, каким этот результат достигается». Однако важно также посмотреть, что дает для визуальных свойств образа на снимке процесс механической регистрации событий. Здесь нам приходит на помощь Зигфрид Кракауэр, чья книга «Теория кино» основана на наблюдении, что фотографическое изображение есть продукт взаимодействия физической реальности, оставляющей свой след в виде оптического образа на пленке, и таланта создателя картины, его способности отобрать сырой материал, придать ему форму и умело организовать. Кракауэр предположил, что оптический образ создается благодаря наблюдаемым в мире событиям, которые происходят не в угоду удобству фотографа, так что было бы ошибкой пытаться натянуть на все эти масштабные и громоздкие свидетельства реальности смирительною рубашку композиции. Неопределенность, бесконечность, случайность аранжировки следует считать обоснованными и действительно необходимыми свойствами фильма как фотографического продукта — необходимыми потому, что они одни логически вытекают из уникальных особенностей данного художественного средства и, тем самым, создают образ действительности, не предлагаемый никакими другими искусствами. Если, помня о наблюдении Кракауэра, мы внимательно взглянем на структуру типичного фотографического изображения, то обнаружим, быть может, к своему удивлению, что его содержание большей частью представлено визуальными намеками и аппроксимациями. В удачной картине или рисунке каждый росчерк пера, каждый мазок представляют собой намеренные, осознанные высказывания художника о форме, пространстве, объеме, единстве, разделении, освещении и т.д., и должны прочитываться как таковые. Структура изобразительного представления равносильна модели эксплицитной информации. Если мы подходим к фотографиям с ожиданиями и надеждами, которые возникают в нас по мере внимательного анализа созданных вручную образов, то мы ощущаем, что работа фотокамеры нас разочаровывает. Очертания предметов растворяются вместе с их формами в мутной темноте, объемы иллюзорны, полосы света приходят неизвестно откуда, соседствующие друг с другом объекты не являются ни связанными, ни отдельными, детали не складываются. Очевидно, что виноваты в этом мы сами, поскольку смотрим на фотографию так, как если бы она была вся от начала до конца сделана непосредственно человеком и находилась под его контролем, а не являлась механическим осадком света. Как только мы начинаем рассматривать фотографию такой, какая она есть на самом деле, она представляется и цельной, и логичной, и, может быть, даже красивой. Но, разумеется, здесь есть проблема. Если верно то, что я утверждал раньше, то тогда, чтобы картину можно было «прочесть», она должна иметь определенную форму. А как может тогда весь этот конгломерат нечетких, смутных аппроксимаций передавать свое сообщение? Говорить о «прочтении» картины представляется уместным, но вместе с тем опасным, так как предполагает сравнение с вербальным языком, а лингвистические аналогии, хотя и являются модными, всегда сильно усложняют осмысление перцептуального опыта. Еще раз тут сошлюсь на статью Ролана Барта, в которой изображение на фотографии описывается как зашифрованное и дешифрованное одновременно. Автор статьи исходит из допущения, согласно которому сообщение можно понять, только если его содержание выражено дискретными стандартными единицами языка, примером которых являются словесное письмо, сигнальные коды и музыкальная нотация. Таким образом, изобразительные поверхности, содержащие непрерывные и нестандартные элементы, являются, по утверждению Барта, незакодированными, что означает невозможность их прочесть. (Это наблюдение, конечно, справедливо как для живописи, так и для фотографии.) Но тогда как мы получаем доступ к картинам? За счет того, говорит Барт, что содержание согласуется с другим типом кода, не свойственным самой картине, но навязанным обществом в виде множества типовых значений определенных объектов и действий. Барт приводит пример фотографии, на которой изображен стол писателя: открытое окно с видом на крыши, покрытые черепицей, на ландшафт с виноградниками; перед окном стол, на нем альбом с фотографиями, лупа, ваза с цветами. Такое размещение объектов, утверждает Барт, есть не что иное, как словарь понятий, а их стандартные значения могут быть считаны с него, как толкования слов. Очевидно, что данная интерпретация отрицает само существо зрительного представления, а именно, способность во время процесса восприятия передавать значения. Стандартные обозначения вещей — всего лишь внешняя упаковка для информации. Низводя сообщение до уровня бедных по содержанию концептов, мы принимаем скудные реальные образы современного человека на улице за прототип человеческой проницательности. В противоположность такой точке зрения мы вынуждены констатировать, что только тогда образность, будь то фотографическая или живописная, художественная или информационная, сможет реализовать свое уникальное предназначение, когда целиком отойдет от множества стандартных символов и приложит все усилия, чтобы представить нам полную и в конечном итоге неисчерпаемую в своем внешнем облике индивидуальность. (По иронии судьбы закодированы даже не сами вербальные сообщения, а только средства их передачи. Слова — это дискретные знаки, разумным образом стандартизованные, однако передаваемые ими сообщения заключены в образе, которые должен вербализовать отправитель и который, благодаря словам, вновь возникает в голове у рецепиента сообщения. Какова бы ни была в точности природа образа, он по сути такой же «непрерывный», как фотография или картинка. Когда человек слышит: «Пожар! Огонь!», то здесь нет ни двух вербализованных единиц, ни передачи стандартизованного образа.) Если, однако, мы правы, утверждая, что передаваемые на фотографиях сообщения нельзя свести к языку знаков, то мы еще отнюдь не решили проблему, как читать такого типа сообщения. Прежде всего надо понять, что изображение выглядит «непрерывным», только когда мы рассматриваем его механически, с помощью фотометра. Человеческое восприятие — совсем не такой инструмент. Зрительное восприятие есть восприятие модельное: оно организует и структурирует формы, оптические проекции которых регистрируются глазом. Именно эти организованные формы, а не какие-то условные идеограммы, порождают зрительные концепты, благодаря которым картина становится прочитываемой. Они являются ключами, открывающими доступ ко всей многообразной сложности образа. Когда наблюдатель смотрит на мир вокруг себя, физические объекты, и только они, снабжают его формами. В процессе съемки фотограф, его оптическое и химическое снаряжение отбирают эти формы, частично их трансформируют и интерпретируют. Таким образом, чтобы понять смысл фотографии, необходимо смотреть на нее как на место встречи физической реальности с творческим разумом человека, причем не просто как на отражение данной реальности в мозгу человека, а как на мелководье, где сошлись две определяющие силы — человек и мир — противники и союзники одновременно, каждая из которых содействует окончательному успеху своими собственными ресурсами. То, что ранее я описывал в негативных терминах как отсутствие формальной четкости, с точки зрения самой фотографии должно быть оценено положительно как проявление подлинной природы физической реальности, иррациональный и не полностью определенный характер которой вызывает у создателя образа желание дать зрительно четкую форму. Это свойство сырого оптического материала проявляется не только тогда, когда зритель на фотографии распознает объекты, которые были спроецированы на чувствительном слое пленки, но еще в большей степени оно ощущается в тех крайне абстрактных фотографиях, где все объекты сведены до чистых форм.  Джексон Поллок, «Стенографическая фигура». 1942 Даже в этом случае средство, ограничивающее творчество разума мощными материальными факторами, должно иметь соответствующие ограничения. Фактически, если сравнить художественное развитие фотографии со времен Дэвида О. Хилла вплоть до великих фотографов нашего времени со всем широким спектром изобразительного искусства от Мане до, например, Джексона Поллока или музыки от Мендельсона до Бартока или Берга, то можно заключить, что хотя и были фотографические работы высочайшего качества, фотография была последовательно ограничена в средствах выражения и в глубине проникновения в суть вещей. Разумеется, с открытием микроскопа, телескопа и самолета перед фотографией открылись новые миры, однако способ их разглядывания едва ли отличается от того, который применяли пионеры фотографии. Технические трюки, с помощью которых можно менять внешний облик изображения, монтаж позитивов или собрание негативов, значительно видоизменяют фотографию, но по мере того, как фотография отходит от реализма, источника своих живительных сил и уникальных воздействий на человека, она быстро устаревает и выходит из моды. Что же касается глубины значения, то фотографии представляются очень важными, поразительными, откровенными, но лишь редко глубокими изображениями. Кажется, что фотография имеет свой предел применения. Действительно, каждое художественное средство имеет ограниченную сферу удачного выражения, да и само стремится ограничить ее. Однако есть определенная разница между продуктивными ограничениями, усиливающими эффект воздействия передаваемого высказывания за счет введения ряда формальных параметров, и ограничениями в свободе выражения в пределах рассматриваемого средства. Если поставленный мной диагноз верен, то это различие связано не с молодостью искусства фотографии, а с ее интимной физической близостью ко всем видам человеческой деятельности. Я бы даже сказал, что с точки зрения художника, композитора или поэта такая близость необходима, но если мы рассмотрим функцию фотографии в человеческом обществе, то можно утверждать, что это завидная привилегия. Давайте обратимся к другому средству художественного выражения, значительно более древнему, но, как и фотография, связанному с физическими условиями, а именно, к танцу. Как фотография зависит от оптической проекции материальных объектов, так танец управляется структурой и двигательными возможностями человеческого тела. Взглянув на исторические записи танцев, можно обнаружить, что сходство танцев далеких эпох и мест с танцами нашего времени перевешивает различие, и хотя передаваемые образы прекрасны и производят глубокое впечатление, они находятся на сравнительно простом уровне. Это происходит, как мне кажется, потому, что в сущности танец является ритуализованным распространением повседневных экспрессивных и ритмических движений человеческого тела, их психических манифестаций и коммуникаций. Танцу, как таковому, недостает почти неограниченной свободы воображения, присущей другим средствам, но ему удается избавиться от уединенности, отделяющей великие образы, создаваемые поэтами, композиторами или художниками, от коммерческого духа социального существования. То же самое, видимо, справедливо и в отношении фотографии. Неразрывно связанная с физической природой ландшафта и человеческих поселений, с животным и человеком, с нашими подвигами, страданиями и радостями, фотография наделена привилегией помогать человеку изучать себя, расширять и сохранять свой опыт, обмениваться жизненно необходимыми сообщениями. Она являет собой надежный инструмент, воздействие которого не должно распространяться за пределы того образа жизни, который она отражает. Основные публикации: 1949 The Gestalt theory of expression. Psychological Review, 56, 156-171. 1954, 1966, 1974 Art and Visual Perception. University of California Press. 1966 Toward a Psychology of Art. University of California Press. 1969 Visual Thinking. University of California Press. 1977 The Dynamics of Architectural Form. University of California Press. 1986 New Essays on the Psychology of Art. University of California Press. 1989 Zum Thema von Zufall und Gesetzlichkeit (On the topic of chance and lawfulness). Gestalt Theory, 11, 268-270. 1989 Die verschwindende Welt und Kohlers Tintenfass (The disappearing world and Kohler’s ink-well). Gestalt Theory, 11, 191-198. 1991 Beyond the double truth. New Ideas in Psychology, 1-8, 9. 1994 Consciousness: An island of images. Journal of Theoretical and Philosophical Psychology, 14, 121-127. 1994 Artistry in retardation. Arts in Psychotherapy, 21,329-332.

|